Cerchiamo di capire prima di parlare.

Dopo le tante informazioni ricevute a pioggia sul problema della copertura telefonica in paese, ho cercato di approfondire un po’ la mia conoscenza dell’argomento, visto che gli esperti si sono dimostrati, nel migliore dei casi dei buoni teorici ma poco avvezzi alle regole di mercato, e nel peggiore dei casi, cattivi teorici ed ignoranti della realtà economica attuale.

Prima di tutto un po’ di termini. La sigla G identifica la tecnologia usata per gestire la comunicazione tra telefoni ed antenne, ed è solo parzialmente legata alle frequenze usate, identifica se vogliamo la “generazione” tecnologica. Attualmente ne abbiamo diverse ancora attive: EDGE, 3G, H+, 4G, 5G, 5G+. Ognuna tende a sostituire la precedente, nella corsa a raggiungere due obiettivi tra loro contrastanti: la maggior copertura del territorio e la migliore velocità e stabilità della connessione.

Ognuna di queste tecnologie usa delle onde radio diverse, in base alla loro frequenza espressa in MegaHertz o GigaHertz. A frequenza più alta corrisponde una velocità di trasmissione dati più alta, ma in un raggio di azione minore. A queste frequenze vengono dati nomi convenzionali, che servono poi a definire le frequenze stesse in pacchetti che vengono concessi a questo o quel provider in apposite aste, e che costituiscono una merce rara e costosa. Ogni provider cerca quindi di risparmiare sull’uso di queste frequenze ottimizzando la loro distribuzione sul territorio in funzione della richiesta di mercato nelle diverse zone.

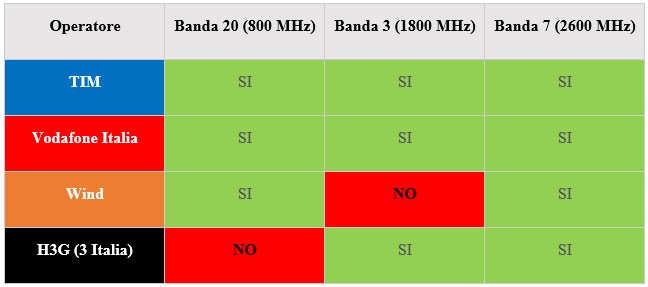

Ecco le principali bande che ci interessano, ed i provider che le gestiscono:

Ne esistono molte altre, sempre meno usate, in quanto ogni nuovo ripetitore tende a sostituire uno o più dei precedenti. Ci concentramo su queste frequenze perché sono quelle maggiormente usate dalle tecnologie attuali 4G e 5G, anche se a volte, per complicare le cose, si parla di LTE (Long Term Evolution) e di 4G+ per definire standard di velocità intermedi, o per usi commerciali.

Riassumento, la frequenza più bassa, chiamata Banda 20, permette coperture di territorio maggiori, e velocità d trasmissione dati lievemente inferiori alle altre due (Bande 3 e 7), ma tutte e tre le frequenze garantiscono quelle velocità oggi necessarie per lavorare ragionevolmente bene con un computer o comunicare con un telefono moderno.

L’evoluzione da 4G a 5G prevedeva l’estenzione delle bande 3 e 7 nelle aree urbane e lungo le autostrade, con antenne più piccole e più diffuse, obiettivo in gran parte raggiunto negli ultimi anni, e la contemporanea installazione della banda 20 nelle zone meno densamente abitate, con l’adozione di antenne a copertura maggiore, i cosiddetti tralicci.

Quando parliamo di copertura 5G dobbiamo quindi capire che a volte il provider vorrebbe installare una antenna per trasmettere in banda 20 con tecnologia 5G, mentre magari prima aveva una antenna che trasmetteva in banda 3 in tecnologia 4G, cercando di dare risultati migliori in zone poco coperte da antenne e risparmiando quindi sulle frequenze più alte, più appetibili in zone ad alta densità di consumatori. Perciò propone una frequenza minore ed una tecnologia migliore, non certo perché è un filantropo, ma perché risparmia banda ed anche elettricità, innalzando orribili tralicci sulle colline, cosa che secondo me è peggio di qualsiasi considerazione tecnica.

Questo è proprio il caso di Roppolo. Noi non abbiamo antenne abbastanza vicine che trasmettano in banda 3 (la banda 7 ce la sogniamo qui in campagna, è la più veloce e viene usata solo in città), e le antenne in banda 20 non sono così vicine da coprire tutto il territorio. O a volte il nostro provider addirittura non usa la banda 20 perché non è riuscito ad acquistarla! Esiste poi il problema dei provider virtuali, quelli cioè che non posseggono proprie antenne, ma usano quelle installate dai provider maggiori, detti primari, e questi rivenditori di servizio usano frequenze ed antenne meno prestanti, a volte non tutte quelle disponibili, perché il provider principale tende ad usarle per i suoi clienti prima di rivendere il servizio ai provider virtuali.

I provider proprietari di antenne in Italia sono solo quelli elencati nella tabella precedente, gli altri, a parte Iliad che ha alcune antenne di proprietà ma in genere usa la rete Wind, si appoggiano sempre sui tralicci dei proprietari, vengono così a formarsi dei cartelli di fornitori, che cambiano nel tempo, attualmente abbiamo TIM-Vodafone da una parte e Wind-Tre-Iliad dall’altra.

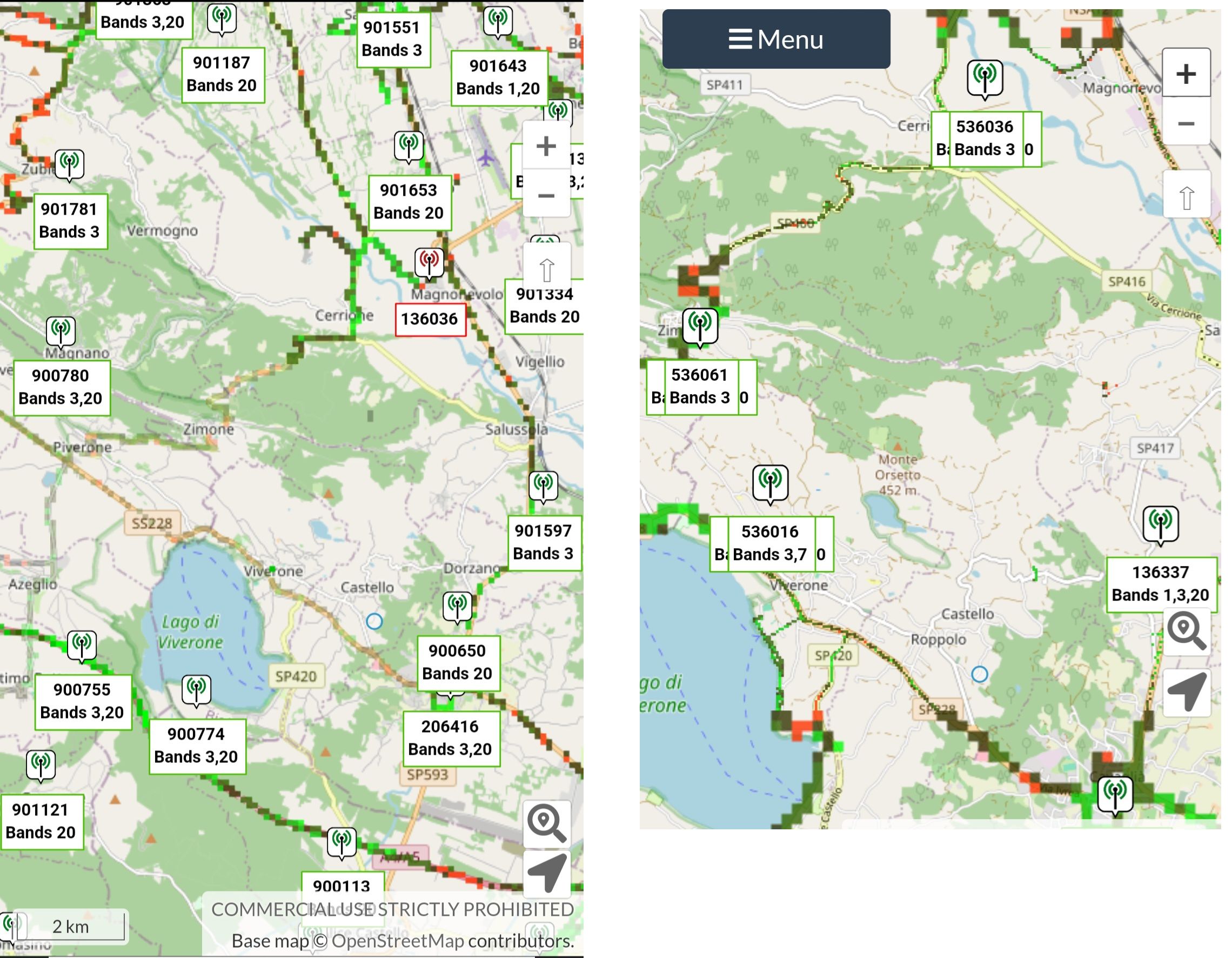

Ecco due mappe che riportano lo stato delle antenne situate nel nostro territorio da due dei maggiori provider, con le frequenze fornite da ogni antenna:

A sinistra sono riportate le antenne di un provider che ha in uso la banda 20, mentre a destra è mostrata la copertura del nostro territorio di un provider virtuale. E’ facile notare come quasi tutte le antenne della mappa di sinistra, oltre ad essere maggiori come numero, trasmettono in banda 20, mentre nella mappa a destra solo l’antenna di Brianco, da noi praticamente irraggiungibile, trasmette quella frequenza, mentre le altre vicine sono antenne 5G “pure”, cioè trasmettono solo sulle frequenze maggiori, oppure vecchie 3G in banda 7.

La conseguenza è che se abbiamo un contratto col provider di destra (o un telefono che non riceve la banda 20, come molti smartphone asiatici di importazione diretta o a basso costo), dovremo per forza accontentarci delle frequenze alte, più veloci, ma molto più difficili da ricevere a grandi distanze. Avremo perciò poco segnale instabile, e la batteria del telefono si scaricherà più in fretta perché dovrà “lavorare” di più per parlare con l’antenna (e quindi la nostra testa sarà interessata da una maggiore potenza di onde radio).

Tutta teoria? Può darsi, ma io sono uno sperimentatore, ed ho voluto provare sul campo queste informazioni. Ho cambiato provider, da uno che mi forniva il 5G sulla banda 3 da Zimone o Brianco, ma con una copertura irregolare e poco affidabile, anche se con buona velocità, con un altro provider proprietario, che fornisce la banda 20 irradiata da pochi mesi anche dall’antenna di Comuna, dopo avere opportunamente verificato che il mio telefono potesse ricevere la banda 20. Il risultato? Come d’incanto la mia copertura è migliorata su tutto il territorio di Roppolo, la batteria dura di più, ed ho segnale stabile persino a Pioglio.

Il telefono segnala sempre 5G, e questo può scontentare qualcuno che pensa che il numero davanti al G sia un indicatore di pericolosità e non un generico indicatore di sviluppo temporale di una tecnologia, ma la frequenza in cui sono immerso lavorando in banda 20 è più bassa, il telefono emette meno radiofrequenza, io parlo meglio, ricarico meno la batteria, e, non ultima cosa, mi sento meno preso in giro.

Una ultima considerazione provocatoria: chi ha mai detto che le frequenze più alte sono più dannose di quelle basse? Queste tecnologie 5G usano frequenze che vanno da 0.8 GHz (banda 20) fino a circa 28 GHz nei centri urbani. In campagna, come abbiamo visto si usano solo quelle più basse, fino a 2,6 GHz. Noi consideriamo tra i colori visibili il verde come la frequenza più rilassante per la vista umana ed il rosso come quella più ostica. Ebbene la frequenza della radiazione rossa è di circa 450 THz (Tera Hertz), mentre il verde è di circa 600 THz, una volta e mezza più alta. Tutte le radiofrequenze hanno effetti sui materiali che irraggiano, e questi effetti sono sì correlati con la frequenza, ma alcune frequenze sono neutre o benefiche, altre non interagiscono con la materia, ed altre ancora sono dannose, perché interagiscono facilmente, quello che conta è la potenza della radiazione, e non solo la frequenza. Una stufa emette frequenze infrarosse che generano un bel tepore. Un altoforno o un laser termico emettono la stessa frequenza, ma i risultati sul nostro corpo sono ben diversi.

Le tecnologie di per se non sono né buone né cattive, forse pericolose sì, lo possono essere sicuramente, ma solo quando vengono promosse (o avversate) da persone che ignorano la scienza, e ragionano solo in termini di guadagno, di preconcetti ideologici, o, peggio, dagli emuli di Bartali: «L’è tutto sbagliato, l’è tutto da rifare!»